2023年末まで株式会社ブイクックは、ヴィーガンレシピ投稿サイト・ヴィーガン冷凍弁当サブスク・ヴィーガン商品専門ECなど、多くのスタートアップと同様にwebサービスを開発・運営してきた。

しかし、2024年6月よりヴィーガン寿司専門店「Vegan Sushi Tokyo」を渋谷に開店し、飲食事業へと大きくピボットする意思決定をした。

詳細は、年明けの記事(2025年は「太い幹」をつくる(2024振り返り))を読んでいただきたいが、今回は事業展開に伴う組織制度のアップデートについて書いていきたい。

2025年2月に評価制度「チームVST評価制度ver1.0」を策定した。これが事業ピボットによる組織の変化を分かりやすく物語っている。

このブログでは、評価制度の策定プロセスと共に、なぜ・どのように組織設計を変えたのかを記録しておきたい。

Table of Contents

事業ピボットに伴う2つの組織変化

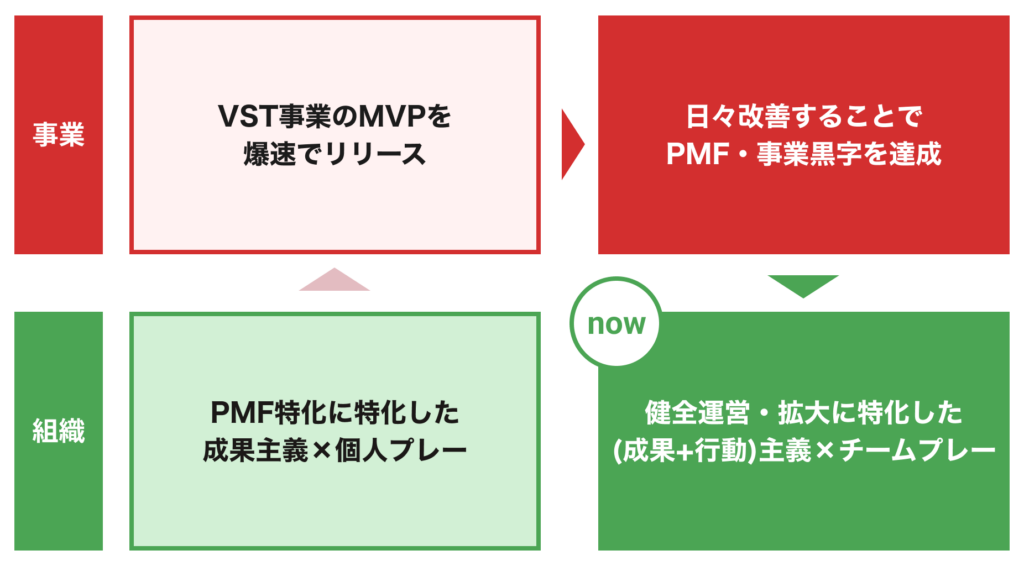

ブイクックには、これまでも「ブイクック・インパクト評価制度」があった。しかし、飲食事業へのピボットに伴う組織の変化が、大きく2つある。

1. 個人プレー → チームプレー

Before:個人プレー

これまでのブイクックはPMF(プロダクト・マーケット・フィット)以前のフェーズだったため、個人プレーが重視されていた。つまり、協調性を持つ人よりも、一人で突っ走ってでも成果を出す人が評価されていた。

創業から5年間、毎日が生きるか死ぬかの瀬戸際だった。そんなフェーズにおいて、個人技で大きな成果を上げる(=事業を立ち上げ、成立させられる)人はとても貴重だ。

After:チームプレー

しかし、ヴィーガン寿司専門店の事業でPMFした今、チームプレーを重視するようになった。これは飲食事業のビジネスモデルに規定されている。

例えば、営業組織であれば個人プレー(一番売った人)を評価できるだろう。しかし、飲食店は一人では運営できない。

テーブルを拭く人、接客する人、調理する人、皿を洗う人、誰が欠けても飲食店は成り立たない。どこまでいっても飲食事業はチームプレーだ。

飲食経営者の先輩に相談すると、口を揃えて「人がすべて」と助言をいただく。協調性があり、チームに良い影響を与える人が本当に重要になる。

反対にチームに悪い影響を与える人が一人でもいると、一気に雰囲気が悪くなり退職者が続出するかもしれない。そうなれば、事業を継続することすらできない。

2. 成果主義 → 行動主義

Before:成果主義

これまでブイクックは徹底した成果主義だった。PMFにつながる発見を得たか、メトリクス(主要指標)をどれだけ伸ばしたかを評価してきた。

これも同様に、チームに良い影響をどれだけ与えても、成果が出なければ仕方がない。事業が成立しなければ倒産し、チームは解散せざるを得ないからだ。

After:行動主義(+成果主義)

「チームVST評価制度」では、新たに行動を評価するようになった。

それは、VST事業のPMFを経て、「こうすれば事業が成立する」という行動が明確になったからだ。また、アルバイトメンバーも増えたことにより、業務内容がメトリクスの向上に直接つなげることが難しくなっている。例えば、キッチンスタッフが[客数]を向上させることは難しい。

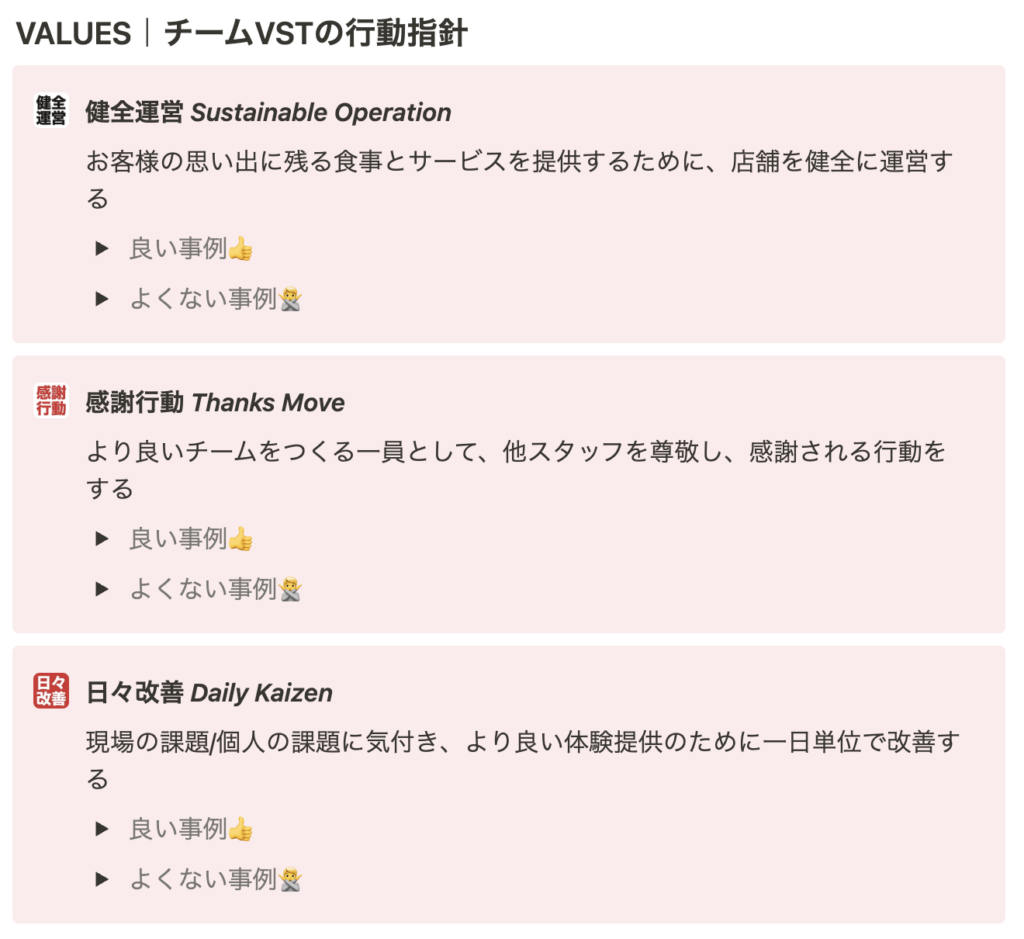

特にアルバイトスタッフには、VALUES「健全運営」「感謝行動」「日々改善」の3つの行動を求めることになった。この3つの行動が、持続的な事業運営と長期的な成長につながることが分かったからだ。

そして、これらの行動ができるスタッフが集まるチームなら、結果的に気持ち良く仕事ができる職場になる。

良い職場で働くスタッフは、お客様に提供する価値を高めることができる。寿司1貫に、お声がけ1つに、結果は現れる。

なぜ評価制度をつくるのか

これからVegan Sushi Tokyo/Kyotoに入社してくださる未来のメンバーも読んでくださることを想定し、なぜ評価制度をつくるのか?という問いに回答する。

大きく分けると、以下の3つが理由として挙げられる。

- Missionを達成するため

- 働きやすい職場にするため

- お客様への提供価値を最大化するため

1. Missionを達成するため

第一に、僕たちのMissionである「誰もがヴィーガンを選択できる”Hello Vegan!”な社会をつくる」を実現するために、評価制度は必要不可欠だ。

一店舗を運営するだけなら、店長の独自評価でも、しっかりスタッフとコミュニケーションを取れていれば問題ないかもしれない。しかし、僕たちの目指す先は一店舗の運営にとどまらない。

まずはヴィーガン寿司専門店を全国展開し、その先には他ブランドの展開、他社飲食店/宿泊施設へのヴィーガンメニュー導入支援と、先は長い。

そんな時に、店長による属人的な評価(あるいは評価されない)では、じわじわと組織は腐敗し、事業を安定運営・成長させることができない。

2. 働きやすい職場にするため

第二に、スタッフが働きやすい職場の根幹を成すのは、明確で公平な評価制度だと考えている。

もし評価制度がなければ、スタッフは何を頑張れば良いのか分からず、「頑張ってるのに評価されない」という不満につながる。そんなに不毛なことはない。

明確な評価制度があれば、スタッフは頑張りたい気持ちを正しい方向に向けることができる。公平な評価制度があれば、自分の頑張りが正しく評価され、やりがいにつながる。

楽しい職場はもちろんだが、僕たちは気持ち良く努力ができ、それが報われる職場を目指している。

3. お客様への提供価値の最大化のため

第三に、お客様への提供価値を最大化するためには、「どの行動が推奨されるのか」を明確にする評価制度が機能する。

Vegan Sushi Tokyoのスタッフは、Missionに共感し、熱意をもって仕事に取り組んでくれるメンバーばかりだ。しかし、評価制度がなければそのエネルギーがお客様の価値につながらない方向に向いてしまうかもしれない。(お客様が本当は求めていない過剰なサービスをする、など)

それではせっかくの情熱がもったいない。

お客様の「一生の思い出に残る価値」につながることにエネルギーを向け、お客様の喜ぶ顔を見られる方が良いに決まっている。

なぜ「現場第一」なのか

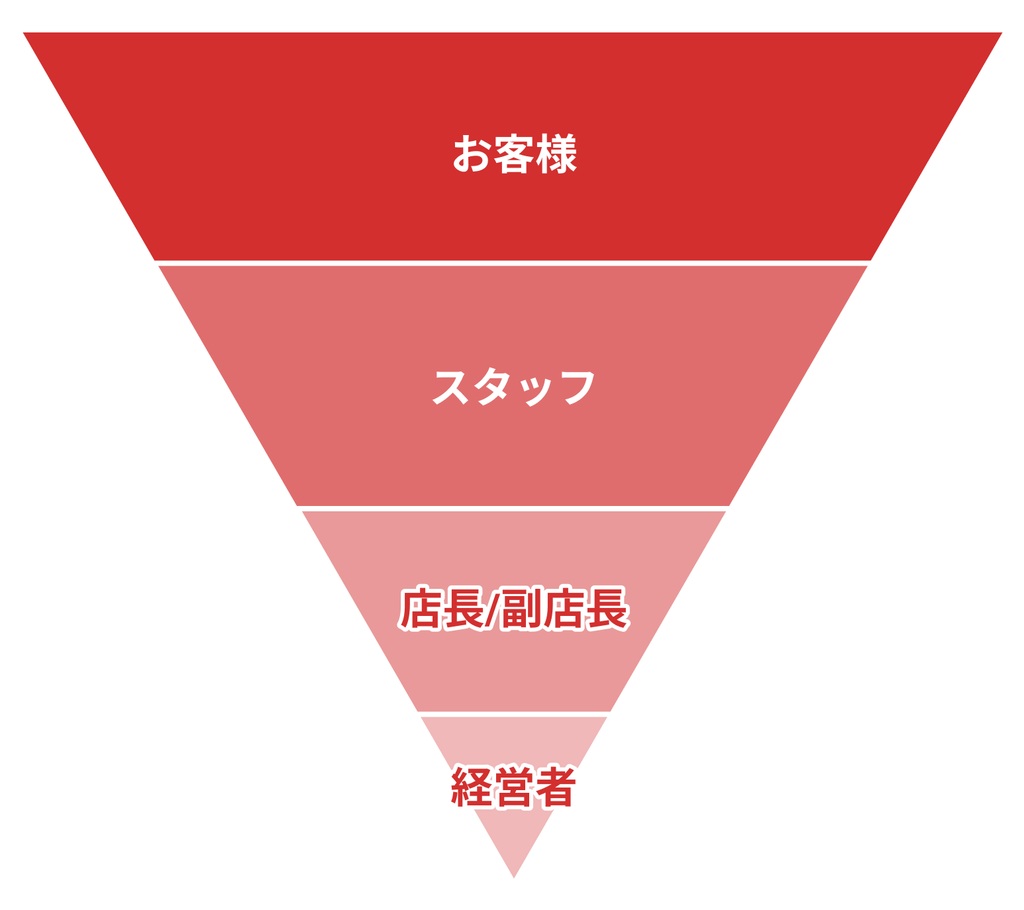

VST事業の組織図は、お客様中心・現場第一とした逆ピラミッド型の組織図を採用している。

お客様を頂点とし、お客様に最も近い「現場スタッフ」が最も重要な存在である。店長/副店長はスタッフが活躍できるようにサポートし、事業責任者・経営者もまた店長/副店長をサポートする。

半年間、自ら店頭に立った経験

僕自身もVegan Sushi Tokyo開店から半年間、毎日店頭に立って営業していた。毎日テーブルを拭き、米を炊き、料理して、接客して、掃除機をかけた。

その結果、飲食店は「現場がすべて」だと理解した。

これまで運営してきたwebサービスとは、根本的に構造が異なる。飲食店は、現場で商品をつくり、お客様に販売する事業だ。

現場でしか売上は生まれないのが、飲食事業だ。

“社員は歯車ではないのだ”

世界的な飲食企業であるスターバックスから学ぶことがあると考え、昨年に3冊の本を読んだ。

結果として、飲食事業において現場のスタッフがどれだけ大切なのかが分かった。

会社がスタッフを大切にしなければ、スタッフがお客様を大切にすることはできない。反対に、会社がスタッフに誠実に向き合えば、スタッフはお客様に誠実に関わることができる。

特に良かった部分を、いくつか引用しておきたい。

もし社員から面会や電話での相談を申し込まれたら、それを断ってはならない。個人的な経験からも正直に言うが、いつもイエスと言おう。私は共に働く人に決してノーと言わない。絶対に。

スターバックスでは本社は存在しない。サポートセンターがあるだけだ。小売業では店舗が世界の中心だ。

組織図の一番上には私たちが奉仕するお客様、真ん中にはスターバックスで働くパートナーたち、そして1番下がリーダー、つまり経営者だ。

↑『スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則』より

会社が社員を優遇すれば、社員は何事にも積極的な姿勢で臨むようになる。

経営者が取り替えのきく歯車のように社員を扱えば、社員も同じような姿勢で経営者に対することになる。

社員は歯車ではないのだ。

彼らは人間であり、皆自分に価値があることを実感したいし、自分や家族の必要を満たすための収入を得たいのである。

↑『スターバックス成功物語』より

評価制度の策定プロセスに全スタッフからフィードバックをもらう

これまで書いてきた思想を土台に、まずは基本方針を3つ立てた。

- 全ての最終目的はMission達成である

- 人間をモノ扱いせず、意思を尊重する

- チームで協力して大きな成果を出す

これらを元に、評価制度の策定プロセスに、経営、社員、アルバイトなどの立場を問わず、全員からのフィードバックをもらうように心がけた。

経営合宿でVALUES(行動指針)を決定

まずは、経営合宿にて、VeganSushi事業に関わる経営・社員メンバー全員で、VALUES(行動指針)を決定した。

既に紹介したVALUESの「健全運営」「感謝行動」「日々改善」の3つに沿って、店舗のスタッフ全員が行動できれば、最高をアップデートし続けられる最高のチームになる。

このVALUES策定においては、飲食経験半年の創業メンバーの3名の中に新たに加わった、20年以上の飲食経験があるヒデさんが大活躍してくださった。蓄積された経験から来るリアルな知恵は本当にありがたい。

アルバイトスタッフ一人ひとりに説明・質問回答

また、アルバイトスタッフ(2025/02/20時点)一人ひとりに30分ずつ時間を設けてもらった。評価制度の説明をして、不明点や疑問点を質問してもらい、回答することができた。

スタッフ全員から良い反応をもらい、そしてさらに良い評価制度になるフィードバックをもらうことができた。

一部ここでも紹介しておきたい。(このスタンスで関わってくださるスタッフがいること、本当に感動的です)

「アルバイトスタッフに、ここまで(評価制度を)作りこんでいるお店はない!感心した」

「あえてお客様を一番上にしている逆ピラミッドの組織図が良い。スクショ撮って前職の友人に送った!」

「前職の飲食店で働いていた時に、『会社がスタッフを大切にしないとお客様にその雰囲気が伝わる』と感じていたから、逆ピラミッドの組織図は素晴らしい!」

「昔の職場で、同僚が希望してないポジションに無理やり変更になって、ストレスでやめてしまった。他のポジションのサポート入れることは大切だけど、その人の意思も大切にしてあげたい」

「[人時生産性]は、今日どう動けば良いか分かりずらく感じた。目安となる目標売上があると、その日働くときにやるべきことが分かって良いと思う」

「人時生産性の測定は、今は3ヶ月ごとだけど、本当は毎日測って忙しい日のボーナスがあると良い」

もちろん全ての意見を、そのまま、すぐに反映できるわけではない。

しかし、経営者を信頼して、惜しみなく意見してくれるスタッフの存在に「ありがてぇ…」と面談終わりに噛み締めた。

フェアでオープンな評価制度が、お客様への価値を最大化する

飲食店事業を始めるにあたり、またスケールするにあたり、飲食店経営者や飲食店アルバイト経験者から、お話を聞く機会をたくさんもらった。

実態として、フェアでオープンな評価制度があり、運用できている飲食店はほとんどないことが分かった。

例えば、「時給1,200-1,500円とあるが、どうすれば1,500円になるか分からない」「店長に交渉してはじめて、数十円時給が上がる」など。

このような不透明な評価制度は、スタッフの不満を蓄積させ、チームを腐敗させる。結果、不満を持つスタッフはお客様に集中することができず(本当はしたいのに)、お客様の満足度も低下してしまう。

そのため、Vegan Sushi Tokyoでは、「フェアであること」「オープンであること」「変化は前提」という3つを前提に、評価制度・報酬制度を策定した。

スタッフにとって、何を頑張れば良いかがわかり、頑張ればちゃんと評価される制度(システム)があってはじめて、お客様にまっすぐ向き合うことができる。

今後、どれだけ店舗展開しスタッフが増えようとも、この基本姿勢を崩すことなく、みんなで協力して健全運営し続けていきたい。